打开文本图片集

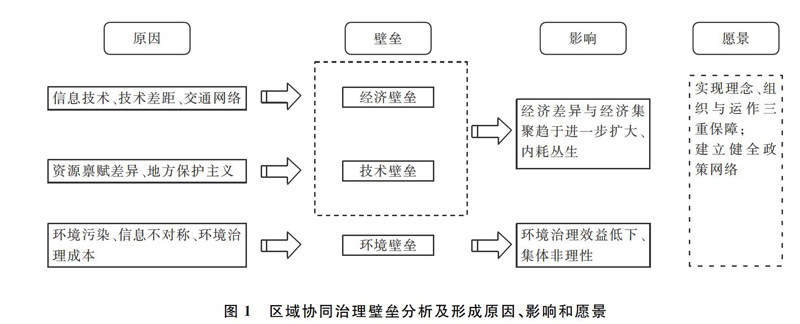

摘 要:随着我国工业化和城市化进程不断加快,基于城市群的区域协同发展已成了国家重要发展战略。但区域协同治理中的不同壁垒制约治理策略的实践效果。以京津冀为例,从不同的角度挖掘区域协同治理中隐含的多重壁垒,拓宽对协同治理中约束性因素的理解和认知。根据京津冀区域现实差异及共通性议题,将协同治理壁垒分类并概念化界定为技术壁垒、经济壁垒和环境壁垒,探讨不同壁垒的发生机制、相互叠加、相互转化及其现实影响,进而在此基础上提出有针对性的对策建议。

关键词:区域协同;治理壁垒;京津冀;类型学

中图分类号:D63 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2018)05-0029-09

一、区域协同治理壁垒产生的背景

在国家治理能力现代化语境下,求索治理现代化的提升路径和治理模式成了当前的研究重点,并衍生出善治、多层次治理、互动治理以及专项治理[1]等不同的分类。治理的实践性特征必然引导治理研究从语义治理(Governance in Semantics)到行动治理(Governance in Action)的转变[2]。伴随着我国国家与社会关系的嬗变以及后工业社会中公共性的扩散[3],协同治理作为一种重要的治理类型,备受关注。协同治理指在组织的活动范围之内,政府、企业、非政府组织和社会公众等为达到增加并保护社会公共利益目标,在现有政策法规的约束下,以政府为主导,公众广泛参与、平等协商和通力合作,实现对社会公共事务进行管理的各类治理活动与治理方式的总和。具体而言,协同治理具有主体多元性与对等性、权威分散性以及自组织的协调性等特点[4],它使各治理主体在参与治理的过程中充分合作,以互动、协作、共赢为愿景,从而实现治理效率的协同增效。

区域协同治理是在协同治理理念中加入跨行政区域变量,具有主体多元性和行政科层性特征,内容和范围具有广泛性与多样性特征。区域协同治理是“新区域主义”(New Regionalism)理论的一种实践表现形式[5](p.97),专注于地方政府之间的跨行政区合作行动,以地方自主和协商民主为价值取向,目的是实现政府间协作以及政策网络发展[6]。

改革开放以来,随着我国工业化和城市化进程的不断加快,以城市群为主导的区域经济增长形态已经成为当前社会经济发展的重要特征。如长三角、珠三角、京津冀等城市群成为推进我国经济、社会转型与升级的重要增长极。然而,受制于自然条件与人文因素[7]以及区域经济发展失衡格局不断加剧[8]等综合制约,跨区域公共问题迅速增加且日趋复杂,必须通过区域协同治理加以解决。

为了促进共同发展和提高整体竞争力,在中央政府区域发展战略的统一布局下,区域内地方政府间积极主动地探索全方位、宽领域、多层次、多渠道、多形式的横向合作,但在区域协同治理过程中,不同区域、不同城市在技术支撑、经济发展水平和资源禀赋等各个方面存在差距,规则制度、经济发展水平和地区发展理念也不同,这在无形之中形成了区域协同治理中的多重壁垒。本文在已有研究的基础上,识别并概念化三种壁垒类型——技术壁垒、经济壁垒和环境壁垒,并分析其产生的原因及现实影响。这些不同壁垒之间既相对独立又互相联系,阻碍了协同治理的良性循环和区域的共同发展。

基于此,只有消解区域协同治理中的壁垒,冲破桎梏,建立有效的区域协调发展治理机制,才能实现区域资源的共享和优势互补,提升区域竞争力,实现国家区域协同发展的战略目标。

二、区域协同治理研究进展及京津冀协同治理实践

近年来,区域协同治理作为新兴治理策略受到国内外普遍关注并得到发展。一些学者致力于区域协同治理理论与实践来源的追溯,并指出区域协同治理理论来源于政府间跨部门合作[9](pp.283-284),甚至有学者将其起源追溯至美国联邦制的诞生[10]。就实践而言,

凯蒂(Ketti)从核心上将“协同必要性”描述为跨边界的行为[11]。卡缅斯基和波林(Kamensky and Burlin)认为政府间关系和网络理论有助于横向网络管理和协同治理的研究[12](pp.7-10)。区域协同治理是在政治、法律、社会经济、环境以及其他影响因素的多层框架内兴起和发展的,由此,影响区域协同治理的因素复杂多元,如制度壁垒。宾厄姆(Bingham)认为,政策和法律框架(包括行政、监管或司法等要素)为区域协同治理创造制约因素[13](pp.357-414)。此外,有观点认为,社区和各级政府间的政治动力和权力关系[14]、社会经济和文化的健康和多样性以及資源条件[15]等外部情景系统对协同治理的性质和前景产生影响。国外这类研究深化了对区域协同治理中的障碍性因素探析。

在中国,作为国家治理能力现代化组成部分的区域协同治理是公共管理领域有待拓展深化的一个学术领域,对这一概念的研究集中在三个方面。

一是对区域协同治理这一词汇概念的解析。有学者从历史和多学科维度进行文献梳理,在借鉴西方研究成果的基础上,对“协同治理”这一概念进行追根溯源,并引入相关概念的比较分析,明确协同治理的内涵与关键特征,弥补了国内理论界对协同治理概念解读的缺失[16]。二是针对我国区域政治经济发展现状,地区之间协同治理的实现存在诸多障碍因素,不同的学者从不同角度进行了剖析。如有学者认为区域经济合作在世界范围内取得了良好的效果,我国地方政府具有更高的同质性,应更好地借鉴与效仿,然而受制于行政分权及地方经济发展不平衡等原因,政府壁垒成为横亘在区域协同治理过程中的桎梏,同时社会资本的缺失导致我国社会协同治理的现实困境[17]。而制度的缺失使协同治理工作缺乏运作管理的政策依据,导致协同效能的侵蚀[18]。三是在协同治理的建构路径方面,学者以主导要素、实践方式以及保障机制三个层次为标准,织就了一张以制度制约与政府引导为主导、以社会性为协同治理实践指导原则和以协同主体自我管理为保障机制的协同治理建构网络[3]。